Racines bourréacaises

Il nous arrive de nous interroger sur nos origines familiales. Ce qui suit essaye de donner quelques éléments de réponse à ceux qui ont des racines bourréacaises, au travers d'une histoire des anciennes maisons de Bourréac. Nous les appellerons maisons paysannes car toutes ont été des maisons de « paysans » au sens originel du terme sur lequel nous reviendrons. A défaut d'autres informations, cette histoire se résumera au rappel des personnes identifiables qui y sont nées ou qui y sont venues d'ailleurs, qui y ont vécu ou qui ont migré sous d'autres cieux. Au fil des générations, les familles se créent, se maintiennent puis passent. Les maisons, comme des racines, restent. Elles continuent de garder la mémoire de ceux qui y ont vécu, comme des couches successives, mais c'est une mémoire qui ne se révèle que quand on cherche, quand on fouille. Le fil conducteur généalogique, comme la photographie, est essentiel à cet édifice du souvenir. Retrouver ses racines, c'est retrouver des noms, les liens qui les unissent et qui nous attachent. C'est aussi s'immerger dans la culture et les habitudes d'un passé révolu, pour tenter de saisir ce qu'il peut nous apprendre.

Car cette exploration révèle aussi les liens tissés entre les maisons, liens qui finissent par s'oublier avec le renouvellement des générations. A travers eux on devine les ressorts d'une vie sociale et économique, au sein d'une communauté rurale, celle du village, élargie aux villages voisins immédiats. Jusqu'à la première guerre mondiale, les déplacements sont réduits. Ils se cantonnent au sein de cette communauté restreinte. En dehors des marchés, rares sont les échanges avec la ville qui est un autre monde culturel. L'acte fondateur de la famille, et par extension de la communauté, est le mariage. Il s'agit toujours de mariages presque « entre soi », au sein d'une communauté rurale fondée sur des valeurs partagées. La connaissance du contexte humain peut parfois suggérer certains des facteurs qui ont pu y présider car très souvent il s'agissait de « mariages arrangés ». Comme dans les grandes familles, le mariage était un « acte économique » beaucoup trop important pour en laisser la responsabilité aux seuls protagonistes !

Matériel

- Les registres d'état civil, dont la création remonte à 1790. Certaines archives départementales ont été numérisées et peuvent être consultées en ligne (voir Archives numérisées de Bourréac). C'est le cas de l'état civil de 1805 à 1892. Mais, de 1790 à 1805, il faut le consulter à Tarbes, aux Archives départementales, et certaines années sont manquantes. Au delà de 1892, il faut le consulter en mairie, sauf si les registres ont été déposés aux Archives départementales, en attente d'être numérisées. Avant d'entamer la recherche de certains actes, il faut consulter les tables décennales qui recensent les actes par année et ensuite lire les actes repérés.

- Les recensements : ils livrent la liste des habitants de chaque maison à la date du recensement. Mais seuls les recensements de 1872 et 1876 ont été numérisés pour les communes du canton de Lourdes, Lourdes y compris.

- Les registres paroissiaux, avant 1790. Pour Bourréac, ils sont numérisés et consultables en ligne de 1738 à 1789. Ces registres paroissiaux sont en fait plus des registres d'attestations de baptèmes, de mariages et d'enterrements religieux que des actes d'état civil comme ceux qui viendront après eux. Ils mentionnent toujours les noms des maisons mais ils ignorent souvent les patronymes. D'ailleurs les signataires des actes paroissiaux signent presque toujours avec leur nom de maison. Un gendre, une bru, importent leur nom de maison d'origine et y ajoutent celui de leur maison d'accueil. Mais avec des variations et très peu d'informations complémentaires. Ainsi on lit : « le neuf avril 1746, baptisée, même jour que naquit, Catherine Pouzadé Coulat, fille de Dominique¨Pouzadé Coulat et de Jeanne Coulat », c'est 'en cherchant qu'on apprend que le patronyme est Vilon pour Pouzadé et Cassou pour Coulat. La Révolution amène un changement radical. Elle introduit une rigueur dans la rédaction et l'enregistrement de l'état cvil, elle l'étoffe et elle impose le patronyme mais elle prohibe le nom de maison perçu comme lié à l'ordre ancien. Dans le cas qui nous occupe cela complique parfois la tâche pour rattacher tel patronyme à telle maison. Au cours du XIXème siècle, certains rédacteurs d'actes civils, soucieux à juste titre de précision plus que nostalgiques d'un ordre révolu, mentionneront parfois le nom de la maison.

- Les données cadastrales. Non numérisées, elles sont consultables en mairie ou aux Archives départementales, et en attente de l'être pour ce travail. Le plan cadastral napoléonien de 1809 est consultable en ligne.

- l'arpentement de la Baronnie des Angles. Ce document dit « arpentement », a été réalisé entre 1737 et 1740 à la demande du marquis de Lons, nouveau baron des Angles. L'objectif était de de mieux fonder l'assiette des redevances collectées à son nom par un fermier dans toutes les maisons des villages faisant partie de la Baronnie, et de justifier ainsi une augmentation du montant de ces redevances. Ce précieux document est conservé aux Archives départementales des Pyrénées Atlantiques, à Pau, où nous en avons photographié des parties.

- Les photographies anciennes : une « recherche du temps perdu » se nourrit évidemment aussi de photographies anciennes, rares malheusement (Marcel Proust était un grand amateur de photographies).

- Les informations orales sont précieuses, quand elles peuvent être rapportées ou suggérées avec la concision et la prudence nécessaires. Cette information est débutante. Nous espérons qu'elle pourra être abondée par des contributeurs

Un village de paysans

Plutot de laboureurs, puis de cultivateurs, et enfin d'agriculteurs au XXème siècle, faudrait-il dire. Un autre intérêt des actes d'état civil est de mentionner fréquemment la profession des intéressés, au moins jusqu'à une période récente. Les registres paroissiaux du 18ème siècle opèrent même une distinction entre les bourgeois qui ont droit au titre de sieur et les autres. Le bourgeois ne travaille pas la terre. Il a des terres mais il les afferme pour en percevoir la rente alors qu'un « gros laboureur » aura une ou des métairies. Le bourgeois peut être commerçant, artisan mais avec des salariés. Il a très ouvent un office, c'est à dire une fonction publique dont il a hérité ou qu'il a achetée. Il a une habitation en ville, donc à Lourdes, même s'il exerce dans un village, comme Jean Sentous, notaire royal aux Angles, Jean Abbadie, abbé lai de Lézignan.

Une société villageoise organisée autour de la coopération et de l'échange de services

L'organisation sociale des villages a été peu ou prou la même dans tous les villages pyrénéens. Bourréac n'est donc qu'un cas parmi tant d'autres. Une des dernières survivances de cette organisation héritée du XIXème siècle et des siècles précédents a été particulièrement bien étudiée dans les Baronnies des Hautes-Pyrénées, au début des années 1970, grâce à une enquête anthropologique du CNRS souvent citée (on peut lire en ligne à ce sujet Retour aux Pyrénées : l’enquête des Baronnies).

Parmi nombre de sujets étudiés, une importance particulière y est accordée à l'entraide, à la coopération et aux échanges de services au sein de la communauté villageoise. Cette entraide était codifiée selon des règles non écrites, coutumières, ou simplement des habitudes, en fonction des travaux, tels le pèle porc avec son rituel d'appel à celui qui, dans le village, était le plus à même de manier le couteau pour saigner le cochon immobilisé (sans être troublé par ses hurlements !), les battages, les despelouquères (effeuillages du maïs), la tonte des moutons, les coupes de bois, l'entretien des chemins vicinaux appelé corvée, les vendanges et la vinification car chaque maison avait sa vigne et faisait son vin, etc. Telle ou telle maison pouvait avoir un équipement particulier qui était mis à la disposition de tous, ainsi la maison Borie avait, et a toujours, un pressoir à pommes qui était utilisé par tous pour y faire son cidre. L'avènement des CUMA dans les années 1960 n'a fait qu'organiser la mise en oeuvre, pour des équipements modernes, d'un principe fondamental dans les sociétés agraires : la coopération.

On est très loin de l'idée reçue de l'exploitation paysanne repliée sur elle même. la vie économique était pour une bonne part à base d'échanges et de services rendus. Les « petits » apportaient la force de leurs bras aux « gros » qui en échange pouvaent leur laisser une petite part de leur récolte en céréales ou foin. Une autorisation de pâture pouvait aussi être donnée pour les brebis, au printemps quand la soudure était difficile. Nous en avons recueilli le témoignage à Bourréac.

Changements : vers la fin des paysans ?

Il ne faut pas penser que les choses sont restées figées en l'état pendant des siècles. Il y a toujours eu du changement. Mais il a été lent, même après la Révolution. Les changements majeurs s'opèrent après la guerre de 1914-1918. Ils s'accèlèrent après celle de 39-45, avec l'exode rural, la mécanisation des Trente Glorieuses et sa Révolution Agricole. Des changements dont le sociologue Henri Mendras rendit compte en 1967, dans un livre choc, titré « La fin des paysans ». 17 ans plus tard, en 1984, il écrivait : « Les événements m'ont donné raison : en une génération, la France a vu disparaître une civilisation millénaire, constitutive d'elle-même ». Parmi le très grand nombre de publications suscitées par cet ouvrage qualifié aujourd'hui de prémonitoire, un article du Monde résume assez bien le problème, voir : La fin des paysans. On lira aussi la postface écrite en 1984 par Henri Mendras : à la différence de Mendras nous avons choisi d'ajouter un point d'interrogation au titre de ce paragraphe, car, 36 ans après, le sujet mérite toujours d'être débattu.

Pour les historiens et les sociologues le terme « paysan », dans l'histoire de la civilisation rurale, n'a pas le même sens que celui qui est revendiqué par les agriculteurs-entrepreneurs d'aujourd'hui, de moins en moins nombreux de surcroît. Même sur le plan technique, le terme peut recouvrir des réalités très différentes, de l'agriculture dite bio à celle qui ne l'est pas. Pour tous, il reste qu'être paysan, c'est préserver une identité dans un monde qui bouge, selon une représentation partagée ou plutot convenue car elle reste mal définie. C'est un certain mode de vie même s'il est très différent de celui des paysans d'autrefois. Cela reste, peut-être, surtout, une certaine indépendance dans l'attachement à la terre en tant que support d'activités, et, avec cela, l'enracinement dans un terroir, dans un « pays ».

Les maisons

1 - La maison ou maïsou¨dans la société rurale pyrénéenne

- La transmission du nom de la maison et le patronyme

Par « maison » l’on entendait autrefois non seulement la maison proprement dite et ses dépendances situées au même endroit mais aussi les autres biens, terres et granges foraines, qui lui étaient rattachées tout en ayant chacun leur propre dénomination. Sous l’Ancien Régime, avant 1789, l’ensemble formait un bien pratiquement inaliénable sauf raison majeure. Il était transmis de génération en génération par le ou la chef(fe) de la maison, l’aîné(e) en règle générale, qui en était le tenancier plus que le propriétaire, à charge pour lui ou elle de le transmettre comme il ou elle l’avait reçu. Il ou elle en disposait en se conformant aux règles d’un droit coutumier très ancien qui existait déjà avant la création du comté de Bigorre, donc avant 826 ! Il fut codifié en 1704 puis en 1768 sous le nom de coutume de Barèges pour le Lavedan, le pays de Lourdes, le marquisat de Bénac et la Baronnie des Angles. Mais bien au-delà de ces territoires, on retrouve un droit similaire dans toute la Bigorre, le Béarn et le Pays Basque. Ces précisions historiques sont utiles pour comprendre son enracinement dans les mentalités et la culture de la société paysanne jusqu’à nos jours, malgré la mise en œuvre du code civil égalitaire de 1801.

En lisant les registres de la paroisse des Angles-Bourréac, on constate que jusque vers 1700 le nom de la maison et le patronyme semblent se confondre. Un nouveau venu dans une maison, qu’il soit gendre ou belle-fille ou même domestique, prend le nom de la maison d'accueil, par exemple Ciprien. Très souvent on y ajoute la particule « de », comme dans « Marie de Ciprien ». Mais il ne faut pas donner à cette appellation la force ou fixité que le Code civil de 1801 confère aujourd'hui aux patronymes. Il s'agit en fait d'un usage coutumier susceptible de changer selon les usagers et avec le temps, dont on peut suivre l'évolution au travers des actes paroissiaux.

A partir du 18ème siècle, on voit qu'un gendre conserve le nom de sa maison d'origine et qu'il le transmet à ses descendants en sus du nom de sa maison lieu de vie. Ainsi, dans le cas de la maison Cyprien, on lit les noms Daban puis Sansouly ou Sansouli et enfin Hourcade s'ajouter au nom de Cyprien ou Ciprien ,au cours du 18ème siècle, sous la forme par exemple « Hourcade dit Ciprien » ou « Hourcade Cyprien ». A partir de 1801, avec le Code Civil, le nom de famille du mari s'impose définitivement en tant que patronyme et le nom de la maison disparaît dans les actes civils. Ainsi se succèdent dans la maison Cyprien les noms de Domec, Larré, Vergez et, aujourd'hui, Sanguinet.

2 - Les maisons paysannes de Bourréac

Etymologie : l'origine des noms de maison se réfère en particulier au « Dictionnaire du béarnais et du gascon moderne » de Simin Palay, ouvrage de référence édité par le CNRS (1974) ainsi qu'aux dictionnaires de toponymie gasconne. Les origines les plus fréquentes sont :

- une particularité topologique comme arcos, candaouan, coulat, hourcade, la haille, sendat, tort ou torte

- le prénom d'un habitant qui a attaché son nom au lieu comme Cyprien, Nadaü pour Noël, et aussi Arbaux qui a donné Arbaüs

- une activité humaine comme oustàu pour habitation, pousadé pour reposoir ou lieu de dévotion temporaire édifié à cet endroit, borie pour bouverie, courtaou, pour enclos, bergerie.

Pour faciliter la lecture, une couleur a été attribuée à chaque maison de Bourréac et aux personnes qui en sont issues. Le nom de la maison est parfois rapporté après le patronyme en fonction du nom de la maison lieu de naissance, tel qu'il l'a été aux origines ou par souci de précision ensuite.

La rédaction a été entamée avec les anciennes maisons dites maisons paysannes. L'histoire au présent traitera ensuite des nouvelles maisons de Bourréac. En tant que mémoire des lieux elle sera abordée à partir des noms des parcelles sur lesquelles ces maisons ont été bâties pour accueillir les nouvelles familles de Bourréac.

La maison Arcos

Une généalogie de la maison Arcos réalisée par Emmanuel Pène (Paris), arrière petit-fils de Jean Pène (1872-1956) et Léonie Pène (1875 - 1942), peut être téléchargée en cliquant sur généalogie maison Arcos

Réalisée aussi par Emmanuel Pène, on peut télécharger un tableau de la descendance de Jeanne Pène (1901-1933) et Jean-Marie Abadie (1903-1995) et celle de Marcel Pène (1910-1979) et Jeanne Abadie (1905-1981).

Une rencontre, celle de Jean Pène, dit Jeannot de Cyprien,, dans la convivialité d’un repas communal, le 05 septembre 2010, est le point de départ déjà ancien de ce projet. Grâce aux contributions recueillies ce jour-là auprès d’Henri Abadie, Fernande Sanguinet et Jean Pène, elle permit l'exploration de la « tribu Pène » ou descendance de Thomas Pène et de Jeanne-Marie Courtade, issue de la maison Arcos, et des alliances avec d'autres maisons de Bourréac-village et de Récahorts : Cyprien, Nadaü, Loustaü, Torte, Arbaous et Sendat. L'exploration de l'état-civil a fait le reste et à permis de remonter à un certain Guillaume d'Arcos, un contemporain de Louis XIV....

Origine du nom : Arcos ou Arcost, terme utilisé en montagne pyrénéenne pour désigner un abri, un endroit exposé au soleil et/ou abrité du vent, de la pluie. Ce peut être un patronyme. Source : dictionnaire de Simin Palay.

Patronymes connus associés à la maison : Arcos, Courtade dit Arcos, Courtade, Hourtiga, Pène, Abadie, Lacrampe et Moura. Arcos est à la fois le nom de maison et le patronyme connu le plus ancien. Au XIXème siècle, Courtade est parfois utilisé dans certains actes, au lieu d'Arcos, pour désigner le nom de la maison.

La comparaison du plan actuel des batiments d'Arcos avec le plan cadastral napoléonien met en évidence les transformations apportées au XIXème siècle par Thomas Pène, puis, au XXème, par Jean-Marie Abadie.

La maison dite En ço d'Estienne qui la jouxte est le produit d'un détachement temporaire, le nom en est rappelé sur un panneau de bois mural.

Avant l'arrivée de Jean Marie Pène, venu de Lugagnan, la maison dite Estienne était vraisemblablement celle de Jean Etienne Hourtiga né dans la maison Candauan à Bourréac, orthographiée Candavant dans les actes paroissiaux (voir maison Candauan). Jean Eienne Hourtiga est venu s'établir comme gendre à Arcos, en épousant Jeanne Marie Courtade. La maison Arcos était alors celle de la famille Courtade.

La maison Arcos, et non la maison Estienne, est présente dans un recensement des maisons de Bourréac opéré en 1737- 1740, antérieurement à la séparation temporaire. Le nom Estienne est donc postérieur et résulte très vraisemblablement du mariage mentionné plus loin.

---------------------------------------------------

On relève, au XVIIème siècle, (l'orthographe des actes, fluctuante avec le temps, a été respectée) les noms de :

Domenge D'arcos et Catherine D'arcos (décédée le 20 septembre 1708, « âgée d'environ 50 ans » ), dont deux enfants :

1.2. Guillaume Arcos, né le 21 mars 1673, « parrain et marraine, Guilhaume et Catherine de Monic de la ville de Lorde », fils de Domenge et Catherine D'arcos, et décédé le 15/02/1741, « âgé d'environ 60 ans », marié avec Marie dite D'arcos dont

1.2.1. Pierre Arcos né le 28 octobre 1710

1.2.2. Catherine Arcos née le 24 octobre 1712, décédée vers 1772,

On note que « Pierre dit D'arcos » et « Marie dite D'arcos » venus gendre et belle-fille en la maison d'Arcos, sont mentionnés par le nom de la maison d'ccueil précédé par « dit (e) de » sans mention de leur maison d'origine.

---------------------------------------------------

- Jean Courtade (13/10/1807 -)

- Dominique Courtade (03/01/1810-03/08/1859), décédé berger célibataire à Arcos

- Jeanne-Marie Courtade (27/11/1815-28/11/1835)

Baptême d'Henri Abadie en 1932, réunion de parents et de voisins

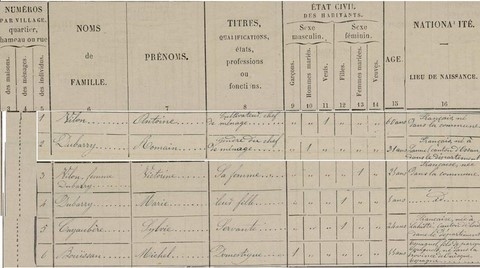

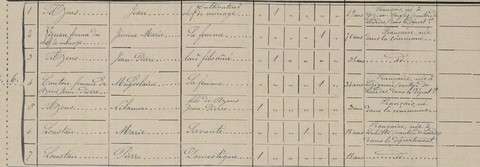

Recensements d'Arcos et d'Estienne en 1872 et en 1876

La maison Borie

Origine du nom : terme très répandu aussi en tant que patronyme (Borie, Borye, Boryes, Laborie) désignant une bouverie ou une ferme. Source : dictionnaire de Simin Palay.

Patronymes connus associés à cette maison : Borye ou Borie, Abbadie dit Borie, Abbadie, Vilon, Dubarry, Ladebèze, Darré

- La comparaison du plan actuel avec le plan cadastral napoléonien met en évidence les changements intervenus depuis, en particulier la disparition d'une grange orientée dans le même sens que la maison, en prolongement décalé, et son remplacement par une autre fermant la cour en carré et donnant sur le jardin.

- Ci contre la photo de l'acte paroissial de baptême de Jean Abbadie, daté du 19 décembre 1743. On notera la signature ostentatoire du parrain, le « sieur Jan Abbadie de Lézignan, habitant de Lourdes », grand père paternel et parrain, abbé lai demeurant dans la maison Abbadia, qui est l'actuelle école de Lézignan, et en tant que tel qualifié de sieur. Abbadie ou Abadie, quand ce n'est pas un patronyme, est un terme générique désignant, sous l'Ancien Régime, les abbayes laïques dont les titulaires, des laïques dit abbés lais, étaient des collecteurs de fonds,« la dîme », pour l'entretien de l'église et du curé. Ils avaient rang de bourgeois et non de simples « laboureurs ». Le titre était attaché à la maison et non à la personne. Ainsi, son fils, Dominique, devenu gendre à Borye est un laboureur.Il manque la signature de la marraine, la grand mère maternelle, Catherine Borye, car « ne sachant signer » : cette formule est à ce point répétée dans les actes, surtout s'agissant des femmes, qu'on est à se demander si on leur proposait réellement de signer, ou alors pourquoi aucun effort n'avait été consenti pour le leur apprendre en sus du catéchisme ! Il est vrai qu'il faudra attendre 140 ans encore pour que, sous la 3ème République, l'Instruction Publique devienne obligatoire

Anne Borie, née à Borie, fille de Catherine Borie, mariée le 25 février 1743 avec Dominique Abbadie, fils de Jean Abbadie ou d'Abbadia, né à Lézignan dans la maison Abbadia et décédé à Bourréac le 22/12/1749, dont :

1. Jean Abbadie Borie (1743-1829), maire de Bourréac depuis avant l'an XIV jusqu'en 1808, époux de Jeanne Domec (1760-1825) née à Lanso, dont 3 enfants :Recensements de Borie en 1872 et en 1876

La maison Coulat

Recensements de Coulat en 1872 et en 1876

La lecture de la matrice cadastrale de Bourréac révèle qu'en 1898 la maison de Coulat et ses terres devint la propriété de Dominique Hourquet, conducteur des Ponts et Chaussées, natif de Nestier, dans les Hautes-Pyrénées, et retraité dans ce village à cette date, comme il est mentionné, et qu'en 1904 maison et terres sont inscrites au nom de François Dubarry, de la maison Borie. Comme la famille Cassou n'avait pas cessé de résider à Coulat on peut avancer qu'Antoine Cassou en avait vendu la nue propriété à Dominique Hourquet tout en continuant à l'exploiter sous le statut du fermage. On peut avancer aussi que c'est cette nue propriété qui fut rachetée en 1904 par François Dubarry avec les soultes versées par sa famille d'origine lors d'un partage successoral opéré en 1904. En 1907, malgré l'oposition de ses parents, notamment de son père, Romain Dubarry, François Dubarry épousa Catherine, fille d'Antoine Cassou,.

A la mort de son beau-père Antoine Cassou, en 1924, François Dubarry, devenu Françoues de Coulat, veuf depuis 1914, se retrouva seul propriétaire exploitant de Coulat, mais, en mésentente avec son gendre Louis Abbadie, il ne se révéla pas en mesure de conduire son exploitation. Il fut recueilli par sa soeur, Virginie Ladebèze, dans la maison Borie où il fut employé comme berger, dans une position de cadetou comme l'avait prévu son père. Il loua la maison de Coulat en métairie.¨Puis, en tant que maison d'habitation, à une famille d'origine italienne, les Melegari. Mais, sans travaux d'entretien, elle entra en déclin. Son petit fils, Jean Abbadie, dit Jeannot de Coulat, fut d'abord élevé dans la maison de Borie, puis dans la maison paternelle Pouchou, à Pouts, (Escoubès-Pouts), puis il rejoignit sa tante Francine Abbadie, épouse d'Émile Nadau, dans la maison Candaouan. Il s'intégra progressivement dans la famille Nadau qui exploita alors la ferme de Coulat, support d'un élevage laitier, lorsque Jean Abbadie en hérita au décès de son grand père. Photo : Françoues de Coulat, gardant les brebis de Borie, à Bourréac, avec son petit-fils, Jeannot Abbadie et Maryse Darré, soeur de Roland Darré, photo prise vers 1936 depuis l'emplacement actuel du grand cèdre dans le pré dit Can de case à l'entrée du village.

Après la mort de Jeannot Abbadie, Gisèle Nadau hérita de la maison Coulat et la vendit à la famille Iribarne qui réalisèrent d'importants travaux de sauvergarde et de remise en état de la maison d'habitation. Au décès des époux Iribarne, la maison fut vendue et devint la proprièté de Christophe Grau et de son épouse qui restaurèrent la grange et réalisèrent des aménagements paysagers. Aujourd'hui propriété de Dimitri Domec et de son épouse Mégane, la maison de Coulat, très bien restaurée et conservée dans son style d'origine, est un beau témoignage de l'architecture paysanne traditionnelle du Pays de Lourdes. Elle est l'llustration de ce que peut être la renaissance d'une maison de village.

La maison Pousadé

Origine du nom : pousadé signifie lieu de pose, lieu où l'on pose ( Dictionnaire de Simin Palay). Ce peut être aussi un lieu de repos, mais ce n'est pas ce sens qu'il faut retenir ici ! Ce microtoponyme, parfois écrit pouzadé, se retrouve dans d'autres villages en tant que nom de maison dont la caractéristique commune est de se situer près d'une croix où était dressé un reposoir pour des cérémonies religieuses en extérieur, pour la Fête-Dieu en particulier. Tel est le cas de la maison Pousadé de Bourréac. Ce reposoir était installé au pied de la croix qui se dressait à côté de l'entrée supérieure de la maison, près de l'embranchement du chemin de Récahorts.

Dans l'arpentement de la Baronnie des Angles réalisé en 1737 - 1740, la maison est recensée sous le nom de Pausades. La maison Hourcade qui lui est aujourd'hui rattachée fut alors recensée en tant que maison indépendante. L'union actuelle des deux maisons, Hourcade et Pousadé, a donc été réalisée postérieurement. les circonstances restent à préciser. Dans l'inventaire de cet arpentemement on note aussi que la terre diteTorte est rattachée à la maison Pousadé et ne porte pas de maison. La maison de Torte, créée sur la terre de même nom, est donc postérieure à 1740 et a été créée sur une terre détachée de la maison Pousadé. Elle figure sur le plan cadastral napoléonien de 1809. Voir maison de Torte

Photo prise avant ou après la Fête-Dieu, en 1945 devant la croix de Pousadé

Les principaux patronymes connus associés à l'histoire de la maison sont : Pousadé, Borie dit Pousadé, Vilon dit Pousadé, Vilon,Vignau puis Azens.

Les registres paroissiaux des années 1730 font état du nom seul de Pousadé sans autre patronyme. Voir photo de l'acte d'enterrement d'un Thomas Pousadé en 1738.

Sur l'état-civil on distingue les Vilon Pousadé des Vilon Borie, ces derniers, liés à la maison Borie, sont postérieurs et proviennent de Montgaillard.

On trouve un Jean Michel Vilon époux d'une Catherine Borie, dont au moins trois enfants : Thomas Vilon dit Pousadé, Dominique Vilon et Marie Vilon dit Pousadé

1. Thomas Vilon dit Pousadé (1760 - 1825) décédé le 17 décembre 1825 est le premier maire de Bourréac repertorié comme tel dans les actes de l'état civil, après la Révolution. Époux de Marie Capdevielle dite Capbladou (Capbladou est le nom de l'actuelle mairie de Lézignan), née à Lézignan, dont :Recensements de Pousadé en 1872 et en 1876 seuls numérisés

La maison Cyprien

Origine du nom : il fait référence au prénom d'un propriétaire sans qu'il soit possible à ce stade de préciser à quand remonte cette appellation.

Jusqu'à la fin du 17ème siècle, le nom de la maison et le patronyme se confondent ; un nouveau venu dans une maison, gendre ou belle-fille, et aussi un domestique, prend le nom de la maison d'accueil, ici Cyprien ou plutôt Ciprien.

A partir du 18ème siècle, on constate dans les actes paroissiaux de Bourréac qu'un gendre conserve le nom de sa maison d'origine et qu'il le transmet à ses descendants en sus du nom de sa maison lieu de vie. Ainsi on lit les noms Daban puis Sansouly et enfin Hourcade s'ajouter au nom de Cyprien au cours du 18ème siècle. A partir de 1801, avec le Code Civil, le nom de famille du mari s'impose définitivement en tant que patronyme et le nom de la maison disparaît dans les actes civils Ainsi se succèdent dans la maison Cyprien les noms de Domec, Larré, Vergez et, aujourd'hui, Sanguinet.

Se pose la question de la provenance des noms de maison introduits temporairement, par le passé, dans la maison d'accueil, jusqu'à la fin du 18ème siècle. Faute d'informations dans les actes disponibles, la connaissance des noms de maison dans des villages voisins peut induire une recherche. La question se pose, en l’occurrence pour le nom de Sensouly ou Sensouli associé à Cyprien. Il y a une maison Sansouly à Julos qui peut être l'origine des Sansouly de Cyprien. On lit en effet qu’un Pierre Sensouly dit Cyprien, né le 16 août 1703, eut un parrain nommé « Pierre de Sansoli de Julos ». Ce pourrait être un frère de son père Jean Sansouli dit Ciprien.

S'agissant d'un Hourcade venu à Cyprien, les mentions retrouvées dans les actes paroissiaux sont suffisantes pour considérer que c'est de la maison Hourcade de Bourréac, aujourd'hui occupée par Franck Azens et sa famille, qu'il s'agit, et que c'est « Pascau de Hourcade, à Bourréac », ainsi qu'on le lit textuellement, venu gendre à Cyprien en 1726, qui y a introduit ce nom.

Le nom Cyprien attaché à à Hourcade permet aussi de distinguer les Hourcade Cyprien et les Hourcade Loustaü. Comme les maisons Cyprien et Loustaü sont proches sur le hameau de Récahorts, on peut supposer qu'un lien de parenté a existé. Le plus vraisemblable est qu'un autre Hourcade de Bourréac est venu gendre à Loustau, ce qui se vérifiera peut-être dans l'histoire de la maison Loustau.

Généalogie descendante de Marie Daban Cyprien à Dominique Hourcade Cyprien

0n relève le nom de Marie Dabant dit Ciprien dans son acte de décès en 1721, sans plus de mention. Le nom Daban Cyprien est mentionné dans l’arpentement de la Baronnie des Angles de 1734-1742 en tant que nom du détenteur de la maison Cyprien.

On peut faire l’hypothèse que Marie Daban Ciprien était l’héritière de Cyprien. Son acte de mariage n’a pas été trouvé soit parce qu’il est manquant, soit parce qu’il a eu lieu dans une autre paroisse, mais, à partir des actes de baptême de ses quatre enfants mentionnant le nom du père, on déduit qu’elle épousa un Jean Sansouly. Dont :

Marie Ciprien ou Marie Sansouli Ciprien, On lit dans son acte de baptême en date du 24 avril 1708 : « Marie de Ciprien, fille légitime à Jean de Sansouli et à Marie de Ciprien, parrain et marraine ont été Ciprien et Marie de Ciprien, père et fille tous de la même maison ».

Elle épouse Pascal Hourcade né à Bourréac en 1697 (maison Hourcade). Dans l’acte de mariage en date du 1er juillet 1726, on lit « bénédiction nuptiale à Pascal Horcade à Bourréac et à Marie Sensoli du même lieu, présents Dominique Colat, Jean Dazarré et plusieurs autres de Bourréac ». Dans son acte d'enterrement en date du 23 janvier 1740, on lit « Marie Sensouly épouse de Pascau Hourcade dit Cyprien, laboureur de Recahort » avec mention de la présence de « Jean Loustau et Jeantou Loustau » pour le constat du décès. Marie Ciprien, ou Marie Sensouli Ciprien, était vraisemblablement l’aînée puisqu’elle s’établit à Cyprien avec son époux Jean Hourcade et à ce titre elle fut héritière de la maison Cyprien. Elle eut trois frères :

Pierre Sensouly dit Ciprien, né le 16 août 1713 « fils légitime à Jean et Marie de Ciprien, parrain et marraine Pierre de Sansoli de Julos et Marie de Ciprien ». Il se maria le 3 septembre 1742 avec Marie Tou ? (Illisible) de la paroisse de Julos « témoins, Jean Cazaux dit Nadau, Jean Loustau, tous de Requahort et Bernard Abbadie du lieu de Julos ».

Jean Sensouli dit Ciprien dont on n’a que l’acte d’enterrement en date du 22 octobre 1742, décédé « âgé d'environ 40 ans », enterré en présence de Dominique Arrazé et de Jean Candavan du lieu de Bourréac ». Comme il n’est pas fait mention d’un conjoint, on en déduit qu’il était célibataire, donc cadet maintenu à la maison.

Jean Ciprien, né le 16 février 1721 « fils de Jean Ciprien et de Marie de Ciprien, parrain Jean Garrigueil, marraine Marie Ciprien, » décédé le 17 décembre 1721

Marie Sensouly Ciprien et Pascal Hourcade dit Ciprien eurent un fils Dominique Hourcade dit Ciprien dont on a l'acte de baptême en date du 01/04/1734 « parrain Dominique Cazaux, d'Arrodet ». Il est très vraisemblable qu'ils en ont eu un autre, né avant et prénommé aussi Dominique, dont on n'a pas l'acte de baptême, mais dont l'existence présumée découle de la date de mariage, en 1748, d’un Dominique Hourcade dit Cyprien, qui a donné descendance dans la maison.

Pascal Hourcade dit Ciprien (ou Pascau Ciprien) se remarie le 17/08/1741 avec Marie Esquirro, d'Astugue. Les témoins sont « Dominique Colat, Jean Loustau, Arnaud Loustau, Dominique Pousadé ». On dispose des actes de baptême de quatre enfants nés de cette union qui ne firent pas souche dans la maison sauf à y rester célibataire

Jean Hourcade dit Ciprien (22/10/1742 -), parrain Jean Nadau, de Récahort

Jean Hourcade dit Ciprien (11/12/1744 -), parrain Jean D'ortiga et Marie Bordanave, de Bourréac (maison Candauan)

Marie Hourcade ditte Ciprien (04/07/1748 -) parrain Jean Hourcade (le père et un frère de Pascal Hourcade dit Ciprien s'appelaient Jean Hourcade), marraine Marie de Cyprien.

Antonie Hourcade dite Ciprien décédée le 9/09/1763, « âgée d'environ huit ans, fille de Feu Pascal Hourcade »

Pascal Hourcade dit Ciprien, dont on n’a pas l’acte d’enterrement, était donc mort avant le décès de sa fille Antonie en 1763.

Dominique Hourcade dit Ciprien, premier né de Pascal Hourcade dit Ciprien et de Marie Ciprien se marie le 21/02/1748 avec Marie Cazanave Hourquet de la paroisse d'Averan, témoins : « Simon Vigneau, Pascal Hourcade, Laurent Arbaux et Dominique Coulat, tous de Bourréac ». Dont :

Jean Hourcade Cyprien né le 25/01/1751, « parrain Jean Hourcade Cyprien, marraine Marie de Garrigueil ». Il se marie le 20 février 1770 avec Jeanne Sarrie dite Abbadie, les Angles, fille de Jean Sarrie et de Jeanne Courrèges (Les Angles), témoins « Dominique Hourcade père de l'époux, Jean Sarie père de l'épouse, ainsi que Pascal Hourcade, Guillaume Hortiga, Dominique Joli (Arrazé), Jean Cyprien, Jean Cassou, tous de Bourréac ». Dont :

1. Dominique Hourcade dit Cyprien (31/10/1771 - 1855) « parrain et marraine Dominique et André Hourcade ». Il fait souche à Cyprien.

2. Dominique Hourcade Cyprien (16/05/1774 -) « parrain et marraine Dominique et Jeanne-Marie Sarie dits Abbadie ».

3. Jeanne Marie Hourcade dite Cyprien (04/01/1776 -) « parrain Dominique Hourcade Cyprien et Jeanne-Marie Hourcade Cyprien ».

4. Pascal Hourcade dit Cyprien (17/04/1778 - 08/04/1781) « parrain et marraine Pascal Hourcade et Jeanne Cazeneuve mariés et habitants de Bourréac ».

5. Bernarde Hourcade dite Cyprien (22/05/1780 -) « parrain et marraine Jean et Bernarde Dabanzens Hauts de la paroisse de Layrisse ».

6. Thereze Hourcade Cyprien (06/12/1783 - 01/05/1786) « Parrain Dominique Hourcade Ciprien, marraine Théreze Abadie de la paroisse de Gez ».

7. Joseph Hourcade Cyprien (11/02/1787-) « Parrain Joseph Courtade dit Arcos, marraine Jeanne-Marie Hourcade Cyprien ».

Ce Joseph Courtade dit Arcos (1762-1815), épousa une Andrée Hourcade Cyprien. Ils firent souche à Arcos (Cf Maison Arcos). L’’acte de baptême, l’acte de mariage et l’acte de décès d’Andrée Hourcade Cyprien sont manquants. Les informations qui la concernent se déduisent du contenu des actes de mariage de ses descendants : Jeanne-Marie Courtade Arcos (1790-1835) et Jean Marie Courtade Arcos (1793-1864. Andrée Hourcade Cyprien est décédée avant 1794. Il est vraisemblable qu’elle soit une fille de Dominique Hourcade Cyprien et de Marie Cazanave Hourquet et donc une sœur cadette de Jean Hourcade Cyprien.

Généalogie descendante de Dominique Hourcade Cyprien (31/10/1771 - 1855)

1. Dominique Hourcade dit Cyprien (31/10/1771 - 1855), né à Bourréac, marié (acte manquant) avec Marie Azens (1771 - 1855) (lieu de naissance à retrouver hors Bourréac), dont :

1.1. Bernarde Hourcade dit Ciprien (1801 - 1837) née le 29 mars 1801 et décédée le 08 septembre 1837 à Bourréac, mariée le 02 décembre 1824 avec Jacques Domec né à Visker le 10 ventôse an IX, fils de Dominique Domec décédé le 28/12/1821, et de Marie Nogué décédée le 31 janvier 1822, à Visker. Dont :

Liste des actes de la paroisse des Angles et de Bourréac, recensés et consultés, concernant la maison Cyprien (l'orthographe des actes a été respectée)

Le 24 avril 1708, naissance de Marie de Ciprien, fille de Jean de Sansouly et de Marie de Ciprien

Le 16 août 1713, naissance de Pierre de Ciprien, fils de Jean et Marie de Ciprien

Le 16 février 1721, naissance de Jean de Ciprien fils de Jean et Marie de Ciprien

Le 19 octobre 1721, décès de Marie de Dabant dit Ciprien

Le 23 janvier 1740, décès de Marie Sensouly épouse de Pascau Hourcade dit Ciprien

Le 19 janvier 1741, décès de Caterine Ciprien

Le 22 août 1741, mariage de Pascau Hourcade dit Ciprien et Marie Esquiro d'Astugue

Le 03 septembre 1742, mariage de Pierre Sensouly dit Cÿprien de Requahort et Marie ?ours de la paroisse de Julos

Le 22 octobre 1742, naissance de Jean, fils de Pascau Cyprien et Marie d'Esquiro

Le 11 décembre 1744, naissance de Jean Hourcade fils de Pascau Hourcade et Marie Esquiro

Le 21 février 1748, mariage de Dominique Hourcade Ciprien et Marie Cazanave Hourquet de la paroisse d'Averan

Le 04 février 1748, naissance de Marie Hourcade ditte de Ciprien, fille de Pascal Hourcade dit Cyprien et de Marie Esquiro

Le 24 janvier 1751, naissance de Jean Hourcade Cyprien, fils de Dominique Hourcade dit Cyprien et de Marie Cyprien

Le 18 décembre 1754, décès de Jean Sensouli dit Ciprien, âgé d'environ 40 ans

Le 20 février 1770, mariage de Jean Hourcade dit Cyprien, fils de Dominique Hourcade et de feue Marie Junca avec Jeanne Sarie dite Abbadie native de la paroisse des Angles

Le 30 octobre 1771, naissance de Dominique fils de Jean Hourcade et de Jeanne Sarie dits Hourcade

Le 26 mai 1774, naissance de Dominique, fils de Jean Hourcade dit Cyprien et de Jeanne Sarie

Recensements de Cyprien en 1872 et en 1876

La maison Torte

En tant que telle, la maison Torte ne figure pas dans l'arpentement de la Baronnie des Angles de 1740. Plus encore, dans cet arpentement, une "terre labourable" appelée "Tortes", sans mention de maison, située à l'emplacement actuel de la maison de même nom, est recensée dans les terres appartenant à la maison "Pausadès" (Pousadé) avec mention d'un "chemin de servitude" menant au "Moulin du Seigneur" (voir la mention sur la photo ci-jointe de l'extrait manuscrit). L'emplacement de ce moulin seigneurial sorti de la mémoire collective demande à être exploré. Il ne devait plus être utilisé en 1740 car son exploitation n'est pas évoquée. Le chemin mentionné aboutit dans un pré pentu contigu à Torte. Ce chemin figure sur le plan cadastral actuel comme il figure sur le plan cadastral napoléonien de 1809 où il aboutit sur une petite parcelle numérotée 115 qui devait être l'emplacement de ce moulin (voir le Plan cadastral napoléonien). René Escaffre signale aussi un moulin à cet endroit dans une carte qu'il a dressée des moulins de la Baronnie des Angles.

Sur ce plan cadastral napoléonien daté de 1809, une maison figure à l'emplacement actuel de la maison de Torte ou Tortes.Elle a donc été construite antérieurement à cette date et postérieurement à 1740. Une recherche sur archives cadastrales doit être faite pour préciser les circonstances du détachement de cette parcelle des possessions de la maison Pousadé.

Origine du nom : tort (e) signifie tordu, courbé, en courbe. Ce nom a d'abord désigné la parcelle et le chemin de même nom. Il a ensuite été donné à la maison actuelle édifiée sur cet emplacement. Pour cette raison, l'hypothèse d'une personne boiteuse qui aurait donné son nom à la maison est sans fondement et doit être écartée.

Les patronymes associés à cette maison sont Vilon, Tine, Margaix, Belloc, Tapie et Vergez.

Les informations généealogiques afférentes à la maison Torte peuvent être fournies sur demande exprimée par les personnes concernées.

La maison Arbaus

Le fichier pdf la maison Arbaux, en version complète, est téléchargeable en accès limité, cliquez sur Maison Arbaus

Orthographe du nom

Arbaus est la forme occitane correcte dérivée de la forme francisée Arbaux écrite dans les actes paroissiaux. Arbaous en est la forme parlée puisque le u se prononce ou en bigourdan. Aujourd'hui, comme ce détail de prononciation est souvent méconnu, on peut écrire familièrement Arbaous pour l’imposer. Une autre écriture permettant de souligner cette prononciation serait d’utiliser le tréma, soit Arbaüs, comme c’est la cas aussi pour la maison Borye de Bourréac, qui est écrite Borÿe dans des actes paroissiaux.

A l'inverse de l'État civil, dans les registres paroissiaux d'avant 1789, la mention de la maison est systématique et ce nom peut même être le patronyme. C'est le cas de la maison Arbaous puisque c'est ce nom qui est rappelé dans les signatures, mais il est écrit différemment. On peut lire Arbaust comme par exemple dans l'acte de mariage de Laurens Arbaust et de Catherine Fontan. Sur l'acte de mariage de son fils Jean, on lit 2 signatures différentes, celle de Jean qui signe Arbaus et celle de son père Laurens qui signe Arbaust. Le rédacteur de l'acte, qui est l'archiprêtre des Angles, écrit Arbeaux ou parfois Arbeau qui sera repris dans les registres d'état civil. En 1789, Jean signera cette fois Arbaust, comme le faisait son père, dans le cahier des doléances de Bourréac.

A une époque où les rédacteurs d'actes avaient une propension fâcheuse à user (et abuser de) la formule toute faite "n'a pas signé, car ne sachant" quand il s'agissait de laboureurs ou de brassiers, et surtout de femmes, on appréciera à sa juste valeur la signature très affirmée de Laurens Arbaust, en tant que témoin pour un acte de déçés.

B Implantation de la maison : le plan cadastral napoléonien de 1809 (cliquez sur le lien) révèle qu'à cette date il n'y avait pas de construction sur l'emplacement actuel de la maison et que tous les bâtiments d'Arbaous se trouvaient alors au dessus de la route de Paréac et au dessous du chemin de Bayet, là où se trouvent des dépendances aujourd'hui.

- Patronymes associés à la maison : Arbaus ou Arbaux ou Arbaust, Pourtalet, Tine, Palisse.

- Généalogie descendante

1.1.1.1.1.3.5. Joseph Jean Pierre Palisse, né le 15 juin 1903, décédé le , marié le dimanche 19 février 1939 avec Jeanne Bernet, dont :

1.1.1.1.1.3.5.1.1.1. Alexandre Jean Julien Palisse né le

14/12/1992 à Lourdes, agriculteur à Bourréac

1.1.1.1.1.3.5.1.1.2. Anaïs Denise Christine Andrée Palisse née à Lourdes le 1er janvier 1996

1.1.1.1.1.3.5.2.1. Philippe Desphieux né le 16/12/1963 à Issy les Moulineaux (92), informaticien, marié le 01/10/2016 avec Hans Wilhelmus De Bruin né aux Pays-Bas. Domiciliés à Puteaux (92)

1.1.1.1.1.3.5.2.2. Catherine Desphieux née le 16/12/1966 à Lourdes, domiciliée aux Angles (65100)

Recensements d'Arbaus en 1872 et en 1876

La maison Arrazé

La maison Loustau

Maisons Garrigueilh et Nadaü

Ces deux maisons très proches, situées à Récahorts, sont traitées conjointement car elles ont une histoire en partie commune.

Dans les registres paroissiaux du 18ème siècle, on lit Garrigueilh ou Garrigueil.

Dans l'arpentement de la Baronnie des Angles de 1740 on lit " maisons et granges de Courrade dit Garrigueil " et "maison de Nadau ", mais aussi cheptel de Nadau Garrigueil d'une part et cheptel de Courade. d'autre part. Parmi les signatures du cahier des doléances de Bourréac, en 1789, on lit celle de François Garigel.. La différenciation entre les deux maisons n'était donc pas complète. Un Garrigueil pourrait avoir été propriétaire de l'ensemble dénommé aussi Courade.

La comparaison du plan cadastral napoléonien de Récahort et du plan cadastral actuel montre de grandes transformations concernant les bâtiments, associées à des mutations de propriété. La consultation des matrices cadastrales est donc nécessaire pour le préciser.

L'origine du nom Garrigueil.est obscure. Aujourd'hui les habitants de Bourréac qui connaissent cette maison la dénomment phonétiquement Garieil. Il peut dériver de garrigue qui désigne un espace en friche ou couvert d'un taillis, terme qui a donné les patronymes Garrigue et Lagarrigue. Ce pourrait être un prénom tel que Gabriel dont l'expression phonétique bigourdane a changé avec le temps.

L'appellation Nadaü fait référence sans ambiguité au prénom Noël, comme le patronyme Nadau. Or ce patronyme a longtemps été lié à ces deux maisons. Aussi peut-on le considérer comme l'un des plus anciens de Bourréac en tant que celui de la maison 'd'origine.

Les patronymes associés à ces maisons sont : Nadau, Tarbès, et aujourd'hui Sanguinet (maison Cyprien).

Au 18ème siècle on trouve Jean Nadau époux de Catherine Laporte dit Limaca, originaire de Paréac, dont :

1. Dominique Nadau (27/10/1778-1849) mentionné décédé en la maison Nadau à l'âge de 68 ans, marié à Toinette Miqueu (1783-1843, née à Julos d'Antoine Miqueu et Anne Barthe. Dont

Recensements de Nadaü en 1872 et en 1876

Recensements de Garrigueil en 1872 et en 1876

La maison Candaüan

2. Michel Hourtiga (21/09/1755-)